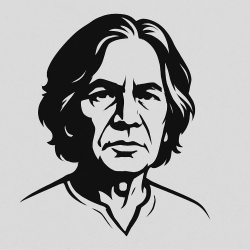

U.G. Krishnamurti, affectueusement appelé U.G. par ses amis et admirateurs dans le monde entier, n’est plus.

La fin est survenue le 22 mars 2007 à 14h30 dans un appartement construit pour lui par ses amis Lucia, Anita et Giovanni dans leur villa de Vallecrosia, en Italie. En accord avec les instructions d’U.G., sans rituels ou rites funéraires, la crémation a eut lieu le lendemain à 14h45 à Vallecrosia. Il avait 88 ans. Lui survivent les membres de son ancienne famille, composée de ses deux filles, Usha et Bharati ainsi que leurs familles respectives et de son fils, Kumar et sa propre famille. La famille réelle d’U.G. est bien plus étendue que cela, car répandue sur toute la planète et composée de nombreux « amis », avec lesquels il fut bien plus proche qu’ils ne le sont de leur propre famille et même de leur propre être.

Sept semaines auparavant, U.G. a fait une chute et s’est blessé. Ce fut la deuxième en 2 ans. Il ne voulait pas qu’un tel incident se reproduise et ne le rende encore plus dépendant de ses amis pour ses besoins journaliers. Aussi, il refusa toute attention médicale et toutes autres interventions extérieures. Il décida de laisser son corps suivre son cours naturel. Il restait alité et sa consommation de nourriture et d’eau se raréfia puis cessa complètement. « C’est l’heure de partir », déclara-t-il. Il joignit les paumes de ses mains en « namaste », remercia ses amis et leur recommanda de rentrer chez eux. Seuls des amis de très longue date, le réalisateur Mahesh Bhatt, Larry et Susan Morris et quelques autres demeurèrent pour veiller sur son corps et faire le nécessaire quand ce serait la fin. U.G. n’est pas mort de maladie, bien qu’il souffrait de palpitations cardiaques depuis de nombreuses années et qu’ils s’étaient aggravés pendant les derniers jours de sa vie.

U.G. ne montrait jamais le moindre signe d’inquiétude ou de peur au sujet de la mort ou encore de préoccupation pour son corps, même à la fin de sa vie. Il n’a pas laissé d’instruction particulières concernant son corps après son départ. « Vous pouvez le jeter aux ordures, pour autant que cela me concerne » disait-il souvent.

En réponse aux questions concernant la mort, U.G. disait : « La vie et la mort ne peuvent être séparées. Quand ce que vous appelez « mort clinique » survient, le corps se décompose en ses éléments constitutifs et apporte ainsi le matériau de base nécessaire à la continuité de la vie. En ce sens, le corps est immortel. »

U.G. est né le 9 juillet 1918, dans une famille Brahmine de langue télugu à Masulipatam, une ville côtière de l’état d’Andhra Pradesh en Inde. Il perdit sa mère alors qu’il avait 7 jours et fut élevé par son grand-père maternel qui était un éminent avocat fortuné et membre important de la Société Théosophique. U.G. a grandit dans un milieu inhabituel ; un mélange de Théosophie, de croyances et de pratiques religieuses Hindoues orthodoxes. Même garçon, il était rebelle, tout en étant brutalement honnête dans tout ce qu’il faisait.

Il reçut son éducation dans la ville de Gudivada et suivit son cursus universitaire en philosophie et psychologie à l’université de Madras. Mais, l’étude des divers systèmes philosophiques et de la psychologie occidentale ont eu très peu d’effet sur lui. « Où est ce mental dont ces types n’ont cessé de parler ? » demanda-t-il un jour à son maître de psychologie. Cette remarque était extraordinaire pour un élève d’à peine vingt ans, surtout alors que les idées de Freud faisaient référence en matière de mental humain.

Entre les âges de 14 et 21 ans, U.G. séjourna par intermittences sur sept années à Rishikesh où il pratiqua le yoga et la méditation auprès de Swami Shivananda. Là-bas, U.G. eut diverses visions et expériences mystiques, mais il remit leur validité en question, car il pensait qu’il ne pouvait seulement les reconnaître en raison de la connaissance qu’il en aurait eu au préalable.

En 1939, alors qu’U.G. avait vingt-et-un ans, il fit le déplacement pour rencontrer Sri Ramana Maharshi et lui demanda : « Cette chose appelée ‘Moksha’, pouvez-vous me l’octroyer ? » La réponse de Ramana : « Je le peux, mais pouvez-vous l’accepter ? » le frappa tel un « éclair » et le poussa vers une incessante quête de vérité qui se termina à l’âge de 49 ans, avec un résultat complètement inattendu.

Après avoir quitté l’université, U.G. rejoignit la Société Théosophique comme conférencier et parcourut le pays donnant des conférences au sujet de la Théosophie. Même après son mariage avec Kusuma Kumari en 1943, il continua à travailler pour la Société Théosophique et à donner des conférences en Europe, jusqu’à ce qu’en 1953 il se rendit compte que ce qu’il faisait n’était pas en accord avec son soi véritable et, dégoûté, il démissionna du poste. Peu après, il rencontra J. Krishnamurti, qui était déjà célèbre en tant qu’enseignant spirituel non-conventionnel. U.G. le côtoya irrégulièrement pendant deux ans et l’engageait dans de houleuses conversations au sujet de la spiritualité, mais plus tard, il dut rejeter la philosophie de J.K., la qualifiant de « voyage organisé falsifié ».

Pendant cette période, U.G. subit une expérience mystique dont la transformation eut un effet permanent sur sa vie et qu’il qualifie parfois « d’expérience de la mort ». Mais il « mit l’ensemble de côté » comme n’ayant aucune importance et continua de l’avant, cherchant, creusant, vérifiant et questionnant chaque expérience jusqu’au bout.

En 1955, U.G. partit avec sa famille pour les États-Unis pour soigner la polio de son fils. Lorsque ses ressources diminuèrent, il donna des conférences payantes. Ses conférences traitaient des principales religions et philosophies du monde ; rapidement il fut reconnu comme un enseignant raffiné de l’Inde. Mais, comme auparavant, il perdit tout intérêt pour cette activité à la fin de la deuxième année et l’inévitable se produisit. Son mariage de dix-sept ans fut rompu. Sa femme retourna en Inde avec les enfants. Et, U.G. se laissa porter par le courant des choses. Après de longues pérégrinations sans but à Londres et à Paris, tel une feuille morte que le vent emporte de ci de là et n’importe où, il se retrouva à Genève et trouva enfin refuge dans le chalet de Valentine de Kerven à Saanen. Des expériences incroyables avaient commencé à lui arriver et son corps était comme de la « balle de riz brûlant de l’intérieur ». C’était le prélude à sa « mort clinique » survenue à son quarante-neuvième anniversaire [en 1967] et le début de transformations et d’expériences physiques fulgurantes qui le catapulteraient dans un état difficile à comprendre dans le cadre des traditions ou des mystiques de l’illumination connues jusqu’ici. Sept transformations des plus déroutantes ont pris place durant sept jours. À la fin, U.G. se retrouva dans « l’état naturel ». Ce fut une révolution des cellules, une mutation biologique complète.

En 1972, U.G. donna sa première conférence publique à l’Institut Indien de la Culture Mondiale à Bangalore. Plus jamais il ne donna de conférences après. Mais il n’arrêta, ni ne put empêcher les gens qui venaient le consulter. Il donnait suite à leurs requêtes, et répondait à leurs questions d’une façon qui lui était propre. Il logeait généralement chez des amis ou dans de petits appartements loués, mais ne demeurait jamais dans un endroit plus de six mois. Il ne donnait pas de conférences et ne faisait jamais de discours. Il n’avait pas d’organisation, ni de bureau ou de secrétaire et ne possédait pas d’adresse fixe. Bien qu’il répétait sans cesse qu’il n’avait « aucun message pour l’humanité », l’ironie voulait que des milliers de gens du monde entier ne le voyaient pas ainsi et se précipitaient pour voir et écouter son « anti-enseignement ». Le premier livre : L’éveil est un mythe, entretiens déroutants avec U.G. [The Mystique of Enlightenment – The unrational ideas of a man called U.G., édité par Rodney Arms] fut publié en anglais en 1982. En 1986, il devint connu et accorda sa première interview télévisée, qui serait bientôt suivie par nombreuses autres interviews à la télé et à la radio dans le monde entier. U.G. entra dans l’histoire de l’édition en interdisant tout copyright sur ses textes, il déclara : « Mon enseignement, si c’est le terme que vous voulez utiliser, n’a aucun copyright. Vous êtes libre de le reproduire, le distribuer, l’interpréter, le détourner, le brouiller, faites ce que vous voulez, même de proclamer que vous en êtes l’auteur, sans mon accord ou la permission de qui que ce soit. »

Pendant ces sept dernières années à Bangalore, il ne s’engageait que très rarement dans des conversations sérieuses. Il se lançait plutôt dans une activité au lieu de répondre à des questions épuisantes, car il trouvait que toutes les questions [sauf dans le domaine technique, qui est une chose différente] n’étaient que variations sur un même thème qui sans cesse tournait autour « d’être » et de « devenir ». Il y avait de longue périodes de silence complet. Cela en devenait gênant ; mais c’était aussi un grand soulagement du fardeau de la connaissance. Puis, U.G. commençait à jouer à ses petits « jeux » énigmatiques ou invitait des amis à chanter, danser et à partager des blagues. La pièce entière explosait de rires : drôles, fous, sombres et apocalyptiques ! Enfin libérés de la tyrannie de la connaissance, de la beauté, de la bonté, de la vérité et de Dieu, nous nous moquions et nous plaisantions de tout, riant des héros et des amants, des penseurs et des politiciens, des scientifiques et des voleurs, des rois et des sages, y compris d’U.G. et de nous-mêmes !

Qui était donc cet U.G. ? Quel genre de personne était-il ? Il était l’être le plus énigmatique que vous pourriez rencontrer : gentil et cruel à la fois, le plus aimant mais sévère, toujours en train de parler d’argent, en apparence en train d’en « soutirer » à ses amis, et pourtant donateur des plus généreux ; il paraissait abusif et enclin à punir, mais noyait d’affection cette même personne à la seconde qui suivait ses réprimandes ; il était entièrement insouciant et en même temps inquiet de ce qui pourrait arriver à quiconque se tenait devant lui ; il dirigeait les gens d’instructions précises tout en acceptant complètement le résultat quel qu’il soit ; il faisait preuve d’une logique à toute épreuve tout en s’exprimant de façon on ne peut plus contradictoire. Pour un homme qui se plaignait de nous voir constamment préoccupés par autre chose que ce qui se déroule devant nous dans le présent, il ne faisait que parler de lui-même et de son passé. Il était impossible de mesurer les véritables intentions d’U.G. derrière ses paroles ou ses actions.

Ses réponses à nos questions jaillissaient telles des flèches perturbantes pour nos esprits. Il était connu non seulement pour détruire les édifices que nous avons si délicatement construits dans nos esprits, mais il démolissait également les fondations de la pensée humaine dans son ensemble. U.G. était véritablement énigmatique, subversif, révolutionnaire, et sans peur aucune.

Il y avait une énergie unique chez U.G. : dans la parole ou dans l’immobilité, c’était constant et vibrant et avait un effet profond sur ceux qui le côtoyaient.

Et, que ceci soit bien clair : Quand U.G. rejetait la notion de l’âme, ou atman, et qu’il déclarait que notre recherche de permanence était la cause de notre souffrance, on aurait dit le Bouddha. Quand il foudroyait tous les discours spirituels comme « balivernes » et trucidait les ‘maîtres’ spirituels en les qualifiant « d’imbéciles heureux », nous pensions aux paroles de feu et injurieuses du grand mystique chinois du 9è siècle, Rinzai Gigen déclarant : « Je n’ai point de dharma à transmettre… Il n’y a pas de Bouddha, ni de Dharma, ni d’entraînement, ni aucune réalisation… » Lorsqu’il parlait de « l’affection » en termes « d’à-coups » ressentis au niveau de la thyroïde, nous faisions le lien avec ce que disait Sri Ramana au sujet du « cœur véritable » situé du côté droit de la poitrine. En outre, nous faisions également un lien entre ses paroles radicales et certaines expressions ou déclarations de l’Avadhuta Gîta, l’Ashtavakra Gîta, des Upanishads, des koans zen et nous les comparions aussi aux enseignements de J. Krishnamurti, de Nisargadatta Maharaj et même aux paroles des « déconstructionistes » postmodernes. Nous pourrions continuer ainsi nos comparaisons et connections, mais cela ne nous a été d’aucune aide pour se faire une idée de ce mystère que fut U.G. !

Ce mystère, cette énigme, n’est plus. Un jour, il y a de ça environ deux ans, quand Mahesh Bhatt lui a demandé : « U.G., comment aimeriez-vous que l’on se souvienne de vous ? » U.G. lui a dit : « Quand je serai mort et disparu, il ne doit rien demeurer en vous ni hors de vous. Je suis parfaitement capable de m’assurer qu’aucun établissement ou institution que ce soit ne pousse autour de moi quand je suis en vie. Mais, comment vais-je pouvoir empêcher tous ces types que vous êtes de m’enchâsser dans vos cerveaux ? »